【STEP1】マルウェアの概要

セキュリティ警告への即時対応

セキュリティ警告とは、アンチウイルスソフトや$\text{OS}$から発せられる「不正なアクセスを検知した」「不審なファイルが見つかった」といったポップアップ通知のことです。無知な人は、目の前の作業を優先し、「どうせ大丈夫だろう」という正常性バイアスに支配され、この1分の対応を後回しにします。しかし、その1分がマルウェアがシステムに潜伏するための決定的な時間を与えてしまいます。警告を無視し続けると、マルウェアはより深い階層に侵入し、感染が進行します。結果として、ある日突然$\text{PC}$がロックされたり、会社の機密データが外部に流出したりするトラブルが発生します。初期対応の失敗は、被害を局所化する機会を失うことを意味し、最終的に対応部門の残業を増やし、自分の残業も爆発的に増加させるという形で、個人的な代償を払うことになります。無知な判断が、「個人の時間損失」という最も嫌な結果を招くのです。

セキュリティ警告への即時対応

セキュリティ警告への即時対応

うかさ

【STEP1】マルウェアの概要

1-1.マルウェアとは?

マルウェア(Malware)とは、「Malicious Software(悪意あるソフトウェア)」の略で、利用者やシステムに害を及ぼす目的で作られたプログラムの総称。

1-2.主な種類

図1:マルウェアの種類と特徴の一覧表

| 種類 | 特徴 |

| ウイルス(Virus) | 他のプログラムに寄生して拡散する。 |

| ワーム(Worm) | ネットワーク経由で自律的に拡散する。 |

| トロイの木馬(Trojan Horse) | 無害なソフトに見せかけて侵入。 |

| ランサムウェア(Ransomware) | データを暗号化して身代金を要求。 |

| スパイウェア(Spyware) | 利用者の情報を盗む。 |

【STEP2】ケーススタディ

A. そのまま放置して様子を見る

B. PCをネットワークから切り離し、情報システム部門に報告する

C. インターネットで解決策を調べ、自分で駆除を試みる

考えられる認知バイアス:

正常性バイアス:「大したことはない」と過小評価して対応を遅らせる。確証バイアス:「自分のPCは大丈夫」と都合のよい情報だけを探す。

→ 振り返りポイント:即時対応の重要性。

【STEP3】プロセス可視化

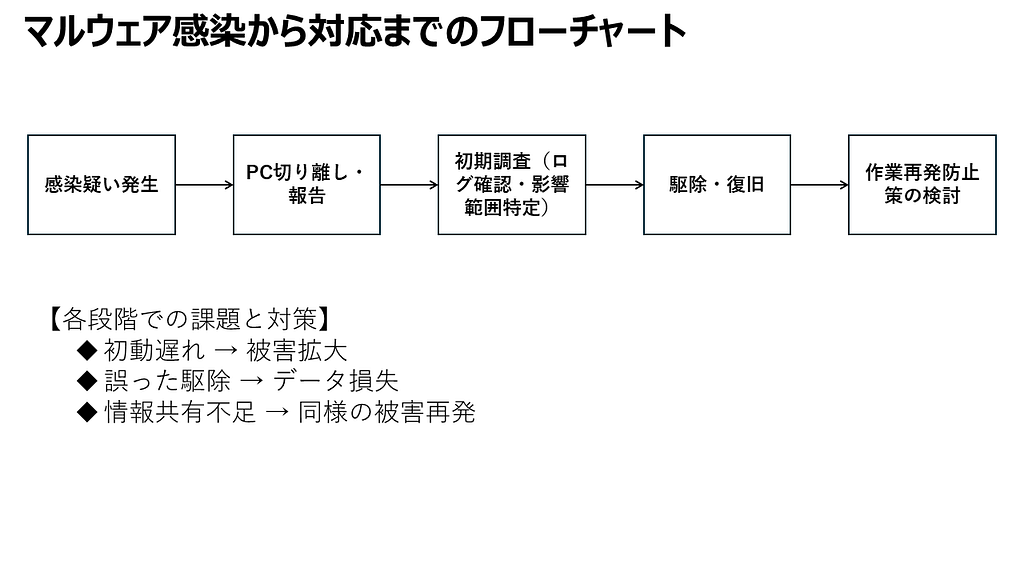

図2:マルウェア感染から対応までのフローチャート

【STEP4】データ可視化

- データ可視化(Input・Process)

例:IPA「情報セキュリティ10大脅威 2025」から引用

ランサムウェア被害は近年急増。

個人よりも企業標的型攻撃が増加。

図3:マルウェア被害件数の推移(棒グラフ)

【考察ポイント】

なぜ特定のマルウェアが急増しているのか?

自分の業種にとって特に注意すべきタイプは?

出典:IPAセキュリティセンター

【STEP5】トラブルの影響整理

表1:マルウェア感染による影響整理

種別 影響例

一次的影響 データ暗号化、業務停止、顧客情報漏洩

二次的影響 信用失墜、取引停止、法的責任、経済的損失

図4:一次影響から二次影響への因果関係図

(チェックリスト:自社で最も懸念される影響はどれか?)

【STEP6】カテゴリ別要因

カテゴリ別要因

技術的要因:OSやソフトの脆弱性、未更新のシステム

人的要因:不審メールを開く、セキュリティ教育不足

攻撃者の巧妙化:フィッシング手口の高度化、AIによる攻撃自動化

図5:要因分析の樹形図

【点検質問】

社員に定期的な訓練を行っているか?

アップデートは即時実施できているか?

外部委託先のセキュリティ対策は確認しているか?

【改善策】

定期的なパッチ適用

セキュリティ教育・訓練

多層防御(複数の対策を組み合わせる)

【STEP7】人間の特性・バイアス解説

正常性バイアス:「自分は大丈夫」と思い込み、警告を無視する。

過信バイアス:「アンチウイルスがあるから完璧」と過大評価する。

フレーミング効果:被害の可能性を低く伝えられると、リスクを軽視する。

【問いかけ】

あなたは「自分のPCは安全」と思った経験はありませんか?

社内で「警告を無視した」ケースはなかったでしょうか?

【対処法】

複数人でのチェック

反証探し(「大丈夫ではない」と仮定して検討する)

定期的なリスク想定訓練

【STEP8】振り返り・アウトプット

【チェックリスト】

マルウェアの定義と種類を理解した

初動対応の重要性を理解した

自社の弱点を点検した

認知バイアスを意識できた

【行動計画】

今日からできること:

添付ファイルやリンクを不用意に開かない

セキュリティアップデートを即時適用

被害が疑われたら速やかに報告

【次のステップ】

社内向けセキュリティ啓発資料の作成

IPA「情報セキュリティハンドブック」を参考に学習

1-2.ケーススタディ

ある中小企業の事務所で、社員のAさんが「取引先からの請求書」と書かれたメールを受け取りました。差出人も知っている会社名に見えたため、疑うことなく添付ファイルを開きました。

その瞬間、パソコンの画面が一瞬固まりましたが、特に異常は感じません。ところが翌日、会社のサーバーに保存されていた重要なファイルがすべて開けなくなり、代わりに「データを元に戻したければ仮想通貨で◯◯万円を支払え」と書かれたメッセージが表示されました。

社員全員が大慌てで復旧を試みましたが、バックアップは古いままで、直近の業務データは消失。顧客対応もできなくなり、会社の信用は大きく揺らぎました。

Aさんは「ちょっと確認するだけのつもりだったのに…」と深く後悔しました。

1-3.主なプロセス(平時~トラブル発生まで)

- 平常時:メール受信、Web閲覧、アプリ導入

- 侵入:怪しいリンクや添付ファイルを開く、無防備なシステムに入り込む

- 潜伏:気づかれずにデータ収集や感染拡大

- 発動:情報盗難、暗号化、乗っ取りなどの不正行為

- 被害顕在化:利用者や企業が被害に気づく

1-4.データで見るマルウェア

警察庁サイバー警察局が発表した広報資料を元に、見てみましょう。本広報資料は、警察庁サイバー警察局が令和7年3月13日(2025年)に発表した「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」となります。

ランサムウェア被害(2024年)

- 被害報告件数: 222件(高水準継続)

- 中小企業被害: 前年比37%増

- 単一企業被害例: 20億円超の復旧費用

- 復旧費用1,000万円以上: 被害企業の50%

関連サイバー犯罪被害

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R6/R06_cyber_jousei.pdf

- インターネットバンキング不正送金: 86億9,000万円

- クレジットカード不正利用: 555億円(過去最多)

- SNS型投資・ロマンス詐欺: 1,268億円(前年比178.6%増)

【STEP2】トラブル情報を知る

2-1.一次トラブル

| トラブル | 事象 |

| データの消失・暗号化 | 業務や個人の大切な情報にアクセスできなくなる |

| 個人情報の盗難 | 住所やカード情報が悪用される |

| パソコンやスマホの動作停止 | 補足:通常操作ができず、修理が必要になる |

2-1.二次トラブル

| トラブル | 事象 |

| 顧客や取引先への被害拡大 | 感染した端末が他社へウイルスメールを送る |

| 企業の信頼失墜 | 情報漏えいで評判が落ち、契約停止や損害賠償に発展 |

| 社会的混乱 | 病院や交通機関などの重要インフラが止まると、市民生活全体に影響 |

【STEP3】要因を知る

4-1.対象を知らない(無知)、知ったかぶり(情報不足)

4-2.人間の特性を知る

私たち人間は、見る・聞く・触るなどInput情報が必ずしも正しいとは限らない。情報過多シンドローム、ヒューリスティックやバイアス、錯覚などの影響により、誤った解釈をすることがある。

コメント

[…] […]

[…] […]

[…] […]